XVIII век — это время, когда воздух и свет становятся такой же важной частью картины, как люди и предметы

Ватто, Буше, Фрагонар, Тьеполо, Каналетто, Гейнсборо, ранний Гойя собирают язык лёгких сцен, где всё как будто существует внутри мягкой подсветки.

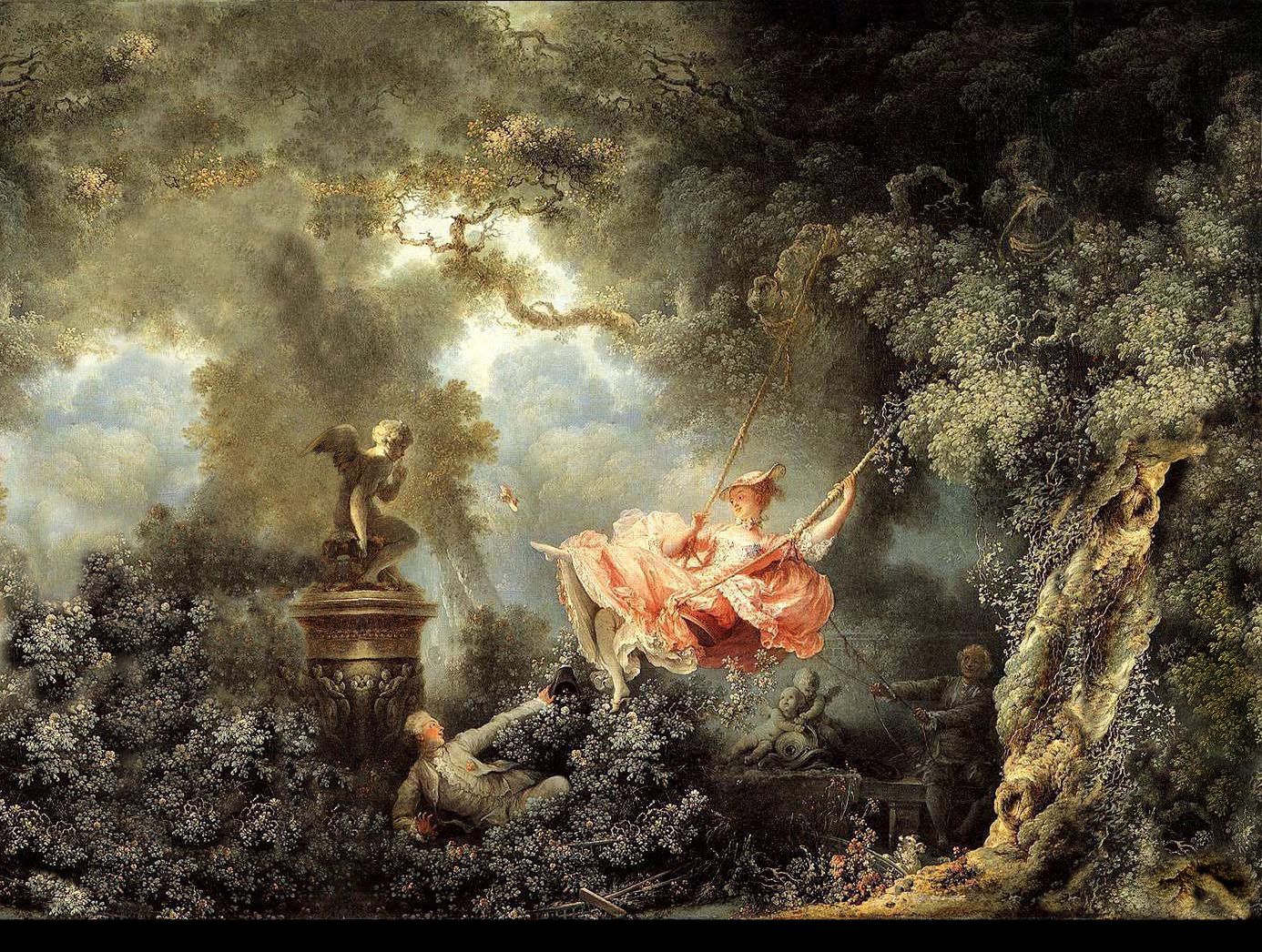

Они пишут более свободной, быстрой кистью, но опираются на точную архитектуру: парки, павильоны, террасы, городские площади, залы дворцов. Фигуры уже не «врезаны» в фон, а слегка растворяются в воздухе: очертания смягчены, тени прозрачнее, пространство кажется наполненным лёгкой дымкой. Потолочные росписи раздвигают небо внутри комнаты, городские виды превращаются в панорамы, которые можно множить гравюрами и развешивать как окна в другие места.

Цвет работает как освещённость и настроение

В палитру добавляются новые пигменты и нюансы, но базовый костяк остаётся: земли, свинцовые белила, минеральные синие и зелёные. Поверх этого строятся припудренные розовые, голубые, светлые зелёные, мягкие серые. Вместо плотного контраста свет/тьма возникает игра полутонов: всё как будто припудрено светом. Голубые и серо-голубые задают ощущение утреннего или дальнего воздуха, розовые и кремовые — телесной близости и «тепла салона», холодноватые зелёные и серые — дистанции и наблюдения. Один и тот же мотив можно сделать почти сахарным, меланхоличным или торжественно-холодным — просто меняя температуру и плотность тонов.

Пастельная гамма, которая сегодня ассоциируется с чем-то «нежным», в XVIII веке ещё и знак контроля: такие тонкие переходы требуют хороших пигментов, аккуратной работы и времени.

Текстиль и дресс-код превращают жизнь в декорацию

Шёлковые брокады, парчи, индийские и китайские ткани, хлопковые ситцы с крупными цветами заполняют интерьеры и гардеробы. Ткани становятся глобальным товаром: их везут, копируют, перепридумывают, под них строят мануфактуры и придумывают новые красители.

Законы пытаются ограничить роскошь, но всё чаще говорят не «нельзя», а «некрасиво» или «не по статусу». Дресс-код смещается от жёстких запретов к навигации по «хорошему вкусу»: где излишне, где недостаточно, где «по-французски», а где слишком провинциально.

У мужчин в костюме нарастает роль силуэта и отделки: длина и линия сюртука, качество камзола, аккуратность кружев, цвет жилета, форма шляпы. Французская придворная пышность и более сдержанный английский вариант дают два полюса: спектакль и «естественная» элегантность. В этом промежутке выстраиваются все остальные роли — от аристократа до зажиточного горожанина.

В женской одежде это видно особенно остро: платье становится настоящей конструкцией

Широкие юбки на каркасах, сложные спинки с длинной складкой (robe à la française), плотно стянутый корсаж, поверх — узоры, кружева, банты, ленты. Женщина буквально несёт на себе часть интерьера: та же ткань может быть и на стенах, и на кресле, и на её платье.

Волосы превращаются в отдельный этаж образа: пудра, украшения, перья, маленькие композиции. Параллельно появляются более простые английские платья и «платья попроще» для неформальных ситуаций — первые шаги в сторону меньшей скованности и «естественности».

Одежда при этом обязывает выглядеть беззаботно, но внутри этого образа напряжения только больше

Идеал XVIII века — картинка, где всё кажется лёгким: платье как облако, парк как декорация, беседа как игра. Но за каждой такой лёгкостью стоят вес ткани, жёсткость корсета, длинный список негласных правил — кто, где, когда и в чём может появиться. Картина Ватто или Фрагонара показывает беззаботную сцену fête galante, а реальное платье а-ля франсез требует часов подготовки, денег и постоянного контроля за собой. XVIII век оставляет ощущение, что мир всё активнее декорируют под «приятную картинку», но чем воздушнее выглядит поверхность, тем труднее не замечать цену этой лёгкости — в труде, времени, телесном и социальном напряжении под слоями шёлка.